前回(2020年)の米国大統領選挙は、日本でも非常に注目を集め、主要マスメディア(本記事では、新聞・テレビ・雑誌等の紙及び電波を通じたマスメディアの事を指し、以降SNSやインターネットメディアと対比するため「旧マスメディア」と呼称します)だけでなく、SNSやインターネットを通じて、選挙に関連する夥しい量の情報が流されていました。その中には、真偽の怪しいデマ情報も多分に含まれ(SNS等で拡散されている一部の情報が不正確あるいはフェイクであることは論を待たないが、旧マスメディアが提供する情報が不正確で全く中立的でないことも後述します)、これらが世界の様々な人々の熱気と共に世界中に拡散されていき、大統領選は混沌の中に落ちていった、というのが第一印象でした。

ある人は「選挙で不正が行われ、選挙は盗まれたのだ」と信じて疑わず、ある人は「不正なんか絶対に行われていない」と主張して平行線をたどり、お互いに分かり合うことは決してありませんでした。トランプ氏に投じられた7,100万票とバイデン氏の7,500万票は、こうした選挙にまつわる疑惑によって、単なる政治的立場の違いを超えたレベルの社会の分断を産んでしまったのではないかと思料いたします。また、1年前に武漢研究所から漏洩した生物兵器であると主張する人々を、「陰謀論」だと一蹴していた大手マスメディアらは、WHOによる茶番調査が終わった後、今年(2021年)の5月になってから突然、「研究所漏洩説に信憑性が増してきた」と報道し、彼らがこぞって方向転換した理由は一体何なのでしょうか。

本記事では、メディアの価値や信頼性、民主主義の在り方等についての内容をお届けしたいと思っております。はじめに申し添えておきますが、私はどちらかというと中道右派、思想はリベラリズム(日本語のいわゆる「リベラル」とは全く違いますので誤解なきよう)に近いと思われます。

「全く別の真実」がそれぞれ「事実」として認識されている気持ち悪さについて

一つだけ確実にわかることは、事実は一つしかないはずなのに、「全く別の真実」を人々は事実として信じているという事です。そしてこれが新たな政争の火種となり、誤った情報や虚偽ないし脱漏のある情報を、人々が不用意に(あるいは悪意を持って)拡散することで夥しい量に再生産され、さらにこれらが無意味な衝突を産んできたのではないかと推測しています。

トランプ・バイデン両氏にはお互い歴史上最大に近い膨大な数の票が投じられ、有効投票の約半数に及ぶ人々がそれぞれの対立候補に投じました。これによって分断が深まるアメリカ、という話をしたいのではありません。むしろ投票率は歴史的な高さを記録し、投票による対立があることは民主主義のあるべき姿であると思っています。そうではなく、それぞれが「全く別の真実」を「事実」だと信じ、それらの事実関係が全く不明瞭のまま大統領選挙が終わってしまった事が、最も大きな問題だと思っています。なお、裁判は真実を明らかにするものではなく、法律関係を整理するだけのプロセスであり、選挙不正もトランプ氏の弾劾無罪についても、いずれも事実は何一つ明らかになっていないと思っています。

いったい何がそうさせたのでしょうか。私はここに非常に強い関心を持つとともに、何よりも民主主義の崩壊の足音が聞こえた気がして、この恐怖と絶望感から筆を執るに至りました。そして米国で起きているこの「分断」は決して他人事ではなく、我が国においても、原発や憲法9条をはじめ国論を二分するような議論でも、同様の事象が起きているのではないかと思えてなりません。

オールドメディアの斜陽、信頼度と政治的中立性について

信頼度は日本だけ突出して高い

日本では、10代の約半数がテレビを視聴していないと言われています。私も30代ですが、もうかれこれ15年くらいテレビのない生活をしています。テレビや新聞をはじめとする、旧マスメディアにかつてのような勢いはなく、インターネットやSNSにとって替わられつつあります。もはや、人々は娯楽としても情報を収集する媒体としても、テレビや新聞をあまり利用しなくなってきています。知りたい事や観たいコンテンツもYouTubeやAmazon Primeで見放題の時代です。また、世界のトップニュースを知るには、インターネットやSNSで十分だからです。

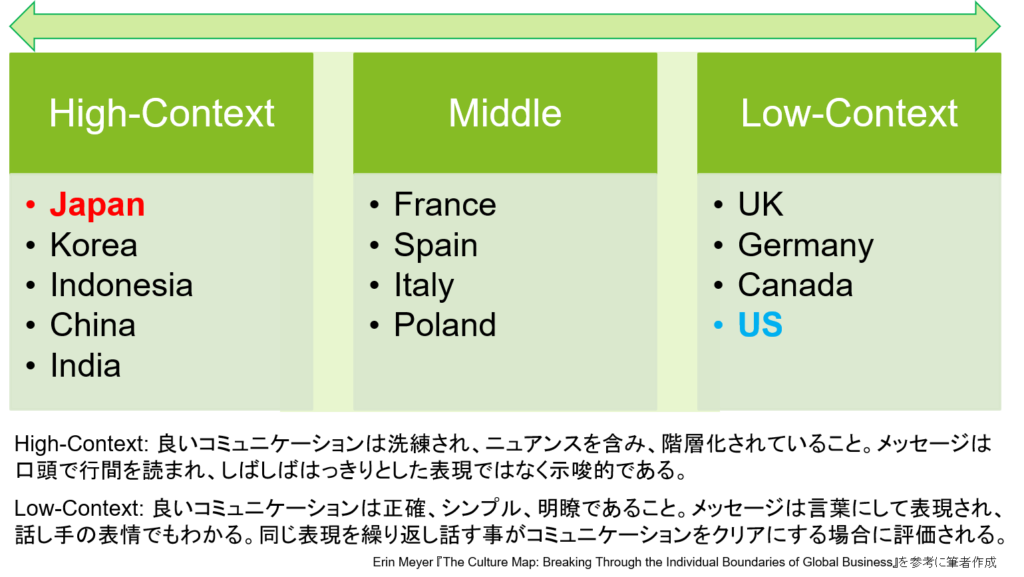

しかし、旧マスメディアは依然として多くの人々の主要な情報ソースを占め、実は我が国では他の先進国に比べて非常に強く信頼されています(詳しくは、President Online 『「日本だけ異様に高い信頼度」マスコミを盲信する人ほど幸福度は低い』の記事を参照、Reuters Institute for the study of jounalismの『Reuters Institute Digital News Report 2021』でも同様の傾向が報告されている)。他の多くの先進国では新聞やテレビはあまり信頼されていないのに、日本では他の欧米先進諸国に比べて盲目的に正しいものだと信じられている傾向にあるそうです(下図参照)。

そういえばとある老人に、「お前は新聞を読まないのか、この記事で学者がこういってるから科学的に正しいのである」と説教されたことがあります(たしか原発の話)。もしも新聞が中立的で科学的で正確だとでも思っているのなら、それは相当現実認識が甘いと思います。デスクや上長のレビューくらいはされてるでしょうが、毎日膨大な量の記事を出してる全てが正確なわけがありません。そしてほとんどの場合、科学的でもないです。例えば私の専門とする決算や会計の記事なんかは大体変に間違ってるか論点がズレてます。そして忘れてはいけないことは、彼らには右か左の明確なポジション(たいていのメディアは左寄り)があり、中立ではないという事です。ちなみに冒頭で記載した研究所漏洩説に関するワシントンポストの記事では、同社の有名なファクトチェッカーが一年前の自分のポジションを180度ひっくり返したため、いろんな人から批判されてるそうです。

はっきりいってこれは当然の帰結です。非常に単純なことですが、問題はメディアが誤報であっても何らの責任も負っていない事、及び彼らのほとんどが営利組織であり、(あるいは仮に公営だとしても)誰かの利害関係の中で記事を作成している事にあるのだと思います。

少し話が逸れますが、以前の拙作動画/ブログでも少し触れましたが、「望ましい社会」の探求の中でロールズは、「無知のヴェール」や「原初状態」という理論装置を用いて、社会の「正義」から個人的利害関係を引き離す方法を考えていました。もちろんそれはフィクションでしかないのですが、私はこの「誰かの利害関係のために活動する個人」を「公共の利益のための選択」から切り離していく科学が、次世代の脱新自由主義のイデオロギーになっていくのではないかと勝手に雑感をもっています。

各メディアの政治的立場と信頼度に関する問題

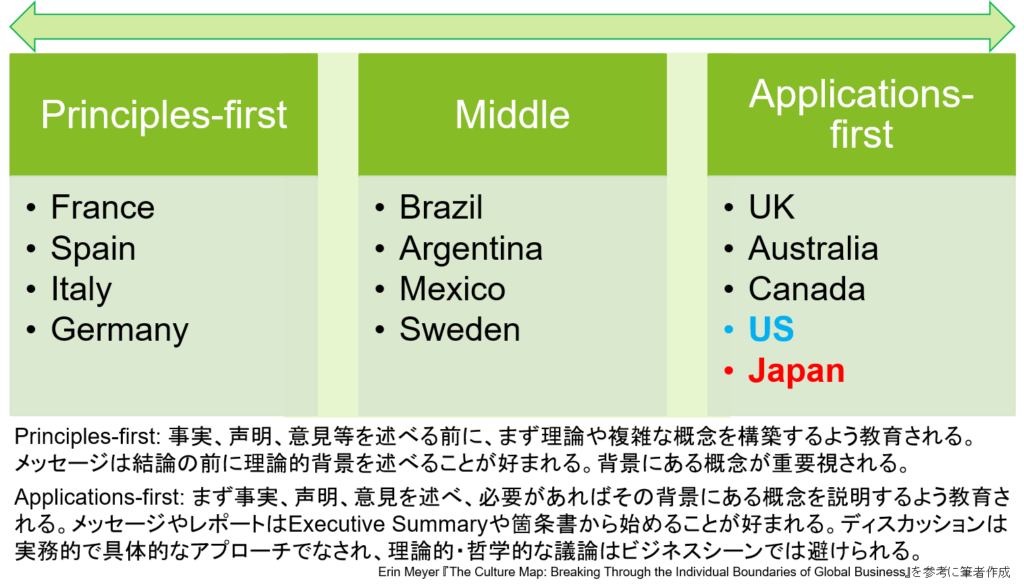

さて、もう少し詳しくメディアの話をしていきます。各メディアには右か左のポジションがあると記載しました。Reuters Institute for the study of jounalismの『Digital News Report 2019』によれば、英米の主要メディアは以下の通りに分類されるそうです。

日本のメディアについては、残念ながら権威のある論文は無料では簡単に探せなかったのですが、よく言われるように朝日・毎日は左で、産経は右寄りという事は比較的正しいのではないかと思われます。さて、こうしてそれぞれの政治的立場がある上に、さらにポピュリズム的な報道の傾向(日本では文春砲がポピュリズムの代名詞と思われる)もあり、メディアの報道の価値については、一定の距離感を持って評価すべきものと考えられます。

彼らがどういった政治的立位置で、どのような取材や調査を通じて当該報道を作り上げたのかについて、多くの場合明らかにされていません。そうした不透明なプロセスを通じて形成された報道を妄信的に信じる事の危険性を認識した上で、それらとの正しい距離感と付き合い方を、私たちは改めて考え直さなければならないのだと思います。

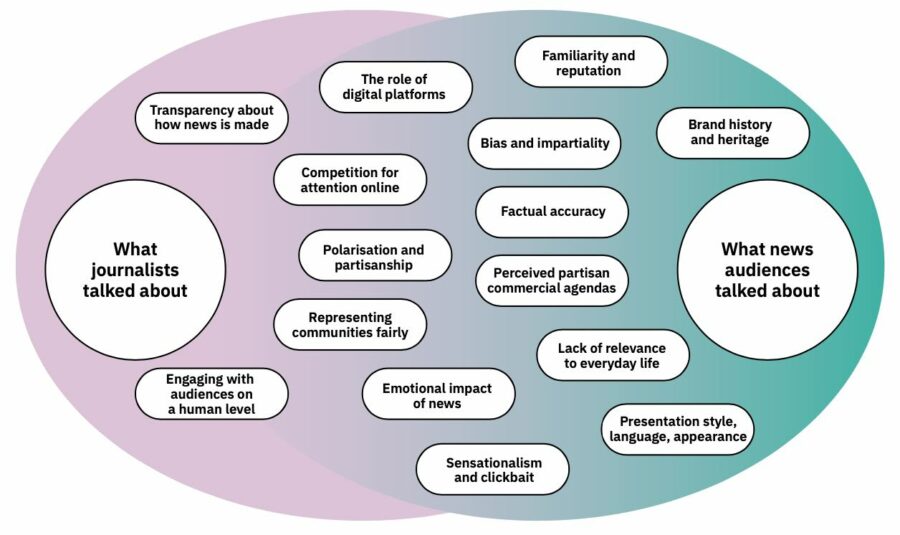

上図は報道に関する信頼について、ジャーナリスト側(図の左側)が思っている事と消費者側(図の右側)が思っている事を対比したものです(Reuters Institute; 『Listening to what trust in news means to users: qualitative evidence from four countries』より)。米国、英国、インド、ブラジルの4か国における報道の信頼性に関する論文です。

例えば、最も多くの一般の人々が思うメディアに対する信頼度は「Brand history and heritage」や「Familiarity and reputation」であり、当該報道を行っているメディアのブランドや評判を知っているかどうかに左右されます。一方で、ジャーナリスト側(図の左側)は、「Transparency about how news is made」、つまり当該報道の作成過程の透明性が重要であると考えており、一般の人々の考えていることから乖離があります。これはある意味で当然のことで、一般の消費者とジャーナリズムのプロフェッショナルとの間の重要な差異です(ちなみにほとんど同じ構図が会計監査の世界でも言え、一般の人々が監査に期待することと、私たちが監査で実際に果たしている役割のギャップがあり、このことを監査論の世界では「期待ギャップ」と呼称したりします。)。

結果的に多くの人々は、当該報道が「どのように」作成されたかよりも、「誰が」報道しているかの方を重視していることが、わかります。本来的には当該報道がどのように作成されたかの方が信頼性に大きく関連するはずであるにもかかわらず、実際はその報道機関の「ブランド」や「評判」によって信頼性を得ているのです。

何を信じるべきなのか

ではいったい何を信じるべきなのでしょうか。それは私やあなただけでなく、全ての人が考えるべきことです。私の問題意識は、日本人が旧マスメディアをあまりにも妄信的に信じている事にあり、まずは彼らの報道には偏りがあり不正確で非科学的な可能性がある事を、認識しなければいけないと思っています。

旧マスメディアがかつての勢いを失ったとはいっても、いまだに私たちが入手するほとんどの情報ソースを占めており、さらに彼らの報道の元となる取材を実際に行っているのは、ほとんどの場合、通信社(共同通信やロイター通信など)です。インターネット報道のブランドでも、旧マスメディアを母体とするものは多数あります。

特定のメディアや人の情報発信を妄信的に信じるのではなく、出来るだけ多方面の複数の情報源を持ち、それらから得られる情報を総合的に勘案して、正しいと思われることを選択していくことが重要です。その際、一度正しいと思ったものでも、反証する情報や信頼性の根拠が崩れるような事象が識別される可能性を十分に意識した上で、そのような場合には、柔軟に考えを訂正する必要があるのだと思います。

フィルターバブルとエコーチェンバー

何かを知りたいとき、多くの場合、インターネットで検索をすると思います。その時使用している検索エンジンは、ほとんどの場合、Google製です。また、コロナ禍の折、なかなか外に出ることもできず、何かを買い物したいと思ったとき、Amazonや楽天でほしいモノを検索するでしょう。現在の日本では、個人情報は抜かれ放題で、私たちの生年月日、電話番号、クレジットカード番号、暗証番号、家族構成、年収、住所、勤務先、趣味、普段何を検索し、どこからどこに移動し、何に興味を持っているのか、ほとんどすべての情報を彼らは把握しています。

そして、常にAIとアルゴが私たちを監視し、私たちにとって「最適な検索結果」や「最適なオススメ商品」を提供してくれます。だから別の人間が同じ単語を検索した場合、それぞれ異なる検索結果やオススメが表示されています。私たちは無意識のうちに誰か(GoogleやAmazonのAIやオペレーター)が選択した、限られた情報だけを入手し、「好みの商品」だけ購入するように仕向けられているのです。彼らは私たちの入手する情報を限定し、気が付けば自分の知りたい情報しか見えなくしてしまうのです。このことをフィルターバブルと呼称します。

さらに、大統領選で大きな活躍をしていたのが、TwitterをはじめとするSNSでのトランプ氏自らの発信でした。しかし、議会乱入事件(弾劾裁判ではトランプ氏無罪が確定済)を受け、Twitter社及びFacebook社はいずれもトランプ氏のアカウント停止処分をしており、これは多くの著名な政治家らも発言している通り、言論の自由に関する深刻な危機だと思います。

SNSでは多くの場合、興味のあるユーザーをフォローし、お互いに似た関心事や意見を持っている人々の集合が形成されます。だから、何か情報発信をしたり情報収集をすると、自分と類似する意見の人々から反響が返ってくる傾向が強いです。そのため、自分の特定のアイディアや意見は補強され、正しいのだと思い込み、増長していきます。このことを、一般にエコーチェンバーと呼称します。

インターネットが日常生活に深く浸透した現代では、私たちの受け取る情報はこうしてGoogleや巨大SNSによって支配され、私たちを知りたい情報領域の小さな泡に包み込み、閉ざされた小部屋でその意見を反響増幅させています。世界を一つにしたかに思われたインターネットが、逆に世界を小さな部屋に細分して、私たちを小さなコミュニティに押し込めているのです。

だからこそ、今多くの人に問いたい事は、「How do I know I’m right?」(どうして自分が正しいと思うのか)という世界最大のヘッジファンドの創設者であり伝説の投資家であるレイ・ダリオ氏のTED講演での問いです。これはトランプ氏やバイデン氏が、あるいは原発が人類にとって良いとか悪いとかいう次元の問題ではないんです。一番大きな問題は、誰もが自分が観たい事・知りたい事だけをつまみ上げているだけなのに、それが世界の「真実」だと思い込み、それぞれ「全く別の真実」を通じて世界を認識している事なんです。

そんな事では永久に分かり合えない、民主主義的な議論ができない。この気持ち悪さが、今回の大統領選の正体だったのではないかと思っています。

新たな時代の戦争のカタチ

世界では既に第3次世界大戦が起こっているという人がいます。その中には、香港やミャンマー、チベットやウイグルの人権問題だけでなく、台湾海峡で今後起こりうる軍事衝突に対する中国 VS アングロサクソン諸国(Five Eyesと呼ばれる)の反発や日本の反応を気にしている人もいます。COVID-19パンデミックの責任論だけでなく、各国の宇宙軍の創設や、サイバー空間をはじめとした新しい領域での鬩ぎあいが続いています。

私たちが生きている世界では、物理的な暴力装置の他に、サイバー空間における情報の支配によって、恐ろしい攻撃・攪乱を行うことができることが分かっています。

我が国は、スパイ防止法や防諜法はなく、好きなだけ諜報活動、情報操作や破壊活動ができる「スパイ天国」だと言われています。メディアにおける報道も、資料作成や情報分析を民間委託しQualification Clearanceのない我が国政府においても、様々なレイヤー(諜報機関による活動、政府レベル、民間レイヤー、ロビーイング活動を含む)で、多様な形(数値・印象の操作、民意の誘導、誤情報の拡散、ネットでの袋叩き等々)で、実はこうした諜報活動や破壊活動に侵されている恐れがあります。そしてこうした活動が現代の高度なデジタル社会によって、より簡単に強い影響力を及ぼすことができることは容易に想像がつきます。

キッシンジャーは、サイバー攻撃の脅威について、「サイバー攻撃の容疑者はまことしやかに関与を否定でき、それをおしとどめる国際合意もないので、危険はさらに増大する。たとえ犯人を突き止めても、法執行のシステムがない。ノートパソコンが一台あれば、世界中に影響を広められる。コンピュータを使う能力が高い当事者ひとりが、サイバー領域に侵入し、ほとんど身元がばれないままで重要なインフラを機能不全にしたり、ことによると破壊したりできる。国の物理的な領土からまったく離れたところで行われた行為で、送電網の電流を急変させ、発電所を故障させることができる。政府のネットワークに侵入して、外交活動に影響を及ぼすような規模で機密情報をばらまけることを、すでに地下ハッカー・シンジケートが実証している」と指摘しています(ヘンリー・キッシンジャー『国際秩序(伏見威蕃訳)』(電子書籍版 2016)。

また、同キッシンジャーによれば、現代の世界は、大戦期の遺産として核兵器を受け継いだが、その重要な意味合いは戦時と平時で明確に異なる時期に区分して分析することができます。サイバー時代の前、国の戦闘能力は、兵の数、士気、装備、地形、経済等によって測定され、平時と戦時が明確に区別されていました。一方で、サイバースペースはどこにでも存在し、それ自体は脅威ではないが、危険であるかどうかは使い方次第であり、そのためにサイバースペースはこうした平時と戦時の区分を曖昧にし、まだ共通の解釈も了解も持たない当事者が「戦闘能力」を備えてしまっていると指摘されています。

真犯人はいったい誰なのか?民主主義に問う

最も大切な事は、私たちがテレビや新聞やSNSで目の当たりにしている「真実」は必ずしも事実ではない、という事を深く理解することです。何が正しい事で、何が中立的な判断であるのか、それらについて隣人とざっくばらんに恐れずに議論すること、特定の見解やポジションに囚われず、深いレベルに達する状況理解が求められています。

検索すれば大抵のことはわかる大変便利な時代になりました。それと引き換えに、正しい情報を得て事実を知るために膨大な努力が必要になりました。ほとんどの場合、世界に流通する誤情報に対して誰も何らの責任も負いません。しかしもしも、誤った情報に基づいて、誤った判断・行動をしてしまうのであれば、その責任は私たち自身にあり、その判断や行動の帰結についても、私たち自身が負わなければなりません。

もともと民主主義は、不完全な仕組みです。また、何かを変える時には、大変な議論と説得に厖大なエネルギーを必要とし、非常にコストがかかる仕組みでもあります。ですが、主権の主役である私たち国民がこれらの議論を辞め、事実を探求する思考を放棄するのであれば、民主主義はたちまち「衆愚政治」に陥ってしまいます。そのとき民主主義を狂わせている真犯人は、言わずもがな当然に民主主義の主人公たる私たち国民自身なんです。

特に今般のコロナ禍によって、社会が危機に瀕しているからこそ、いま改めて政治・行政の大切さを問い直す時なのだと思います。コロナが浮き彫りにした社会的セーフティネットの脆弱性、デジタル化の著しい遅れと省庁間・国地方間の情報共有・連携の不備、とにかく緊急事態宣言を乱発する時の政権、政策遂行の邪魔をして全力で足を引っ張る野党、五輪絶対開かせたくないマンの某報道機関がいざ開幕したらどの面下げて五輪報道、いったい誰が本当に国民や民意の事を思って行動してくれているのでしょうか。こうした諸問題に対して真摯に向き合い、本気で変えようと思い、そして変える実行力がある人がいま求められているのではないでしょうか。

また、「自分がくそみたいな人生なのに、勝ち組の女性を殺したい」と小田急線で起こった通り魔事件、旭川で起きた壮絶ないじめによる凍死事件、京都のアニメーション会社での放火殺人事件、とまらない凄惨な事件の数々、この社会は誰がどうみたっておかしい。

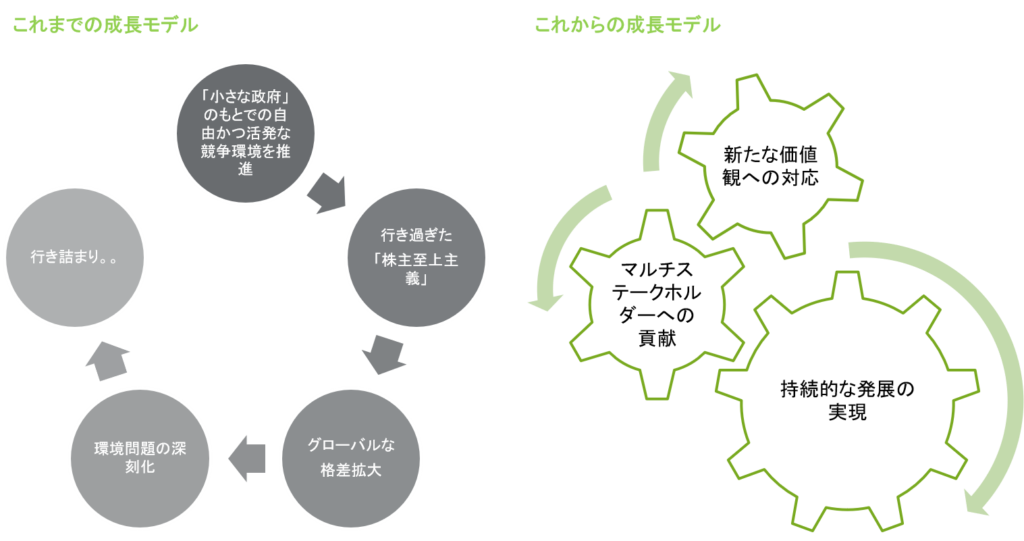

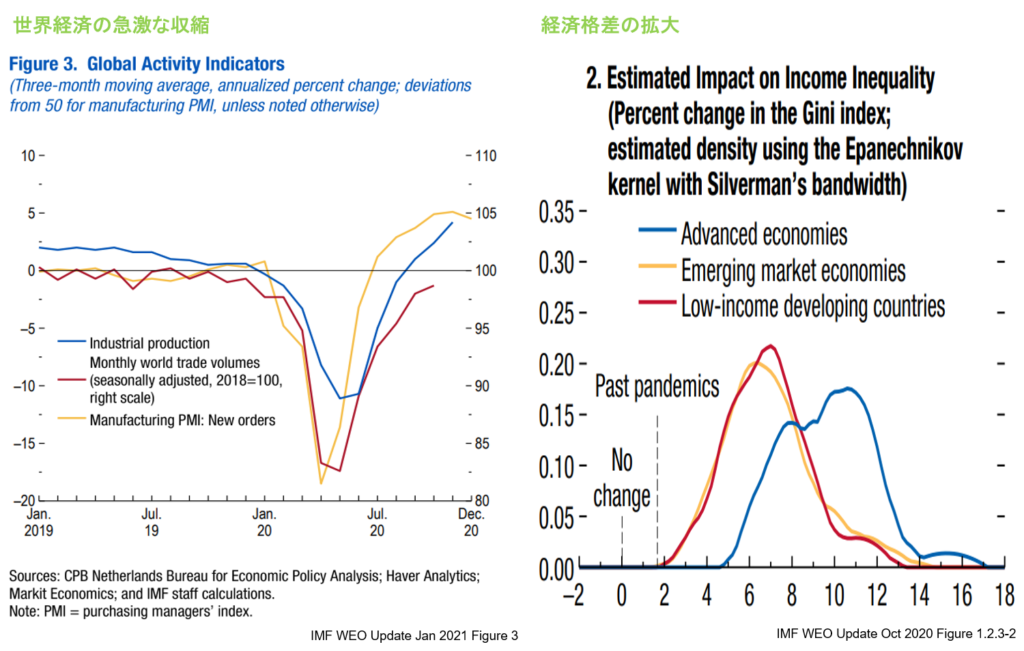

我が国を含む先進諸国においては、1970年台以降「新自由主義」に基づく諸政策により、長期にわたる経済成長を実現し、高度消費社会を築き上げてきました。一方で、地球環境破壊と極端な格差の拡大という影の部分を大きく伸ばしてきたことを忘れてはなりません。現代社会は努力や勉強の成果が正当に報われる社会というよりは、もはや金持ちの子は金持ちに、貧乏人の子は貧乏人になる世代間所得階層移転がガチガチに硬直化した社会になってしまいました。昔からその傾向はありましたが、現代では公教育の破壊によって低所得層の教育アスピレーションが壊れてしまいました。これは夥しい研究成果によって裏付けられています(相澤 真一(2011)「教育アスピレーションからみる現代日本の教育の格差 趨勢変化と国際比較を通じて」石田浩・近藤博之・中尾啓子編.『現代の階層社会[2] 階層と移動の構造』東京大学出版会など)。

これは私の仮説ですが、その中で虐げられ尊厳を踏みにじられてきた人々が、幾世代にも渡って負の連鎖を繰り返し、そのやり場のない怒りや苦しみが、社会(無差別殺人)や他者(拡大自殺)、あるいは自分自身(自殺)や家族(DVや虐待)への攻撃として一部が表れてきているのだと思います(もちろんこれだけでこれらの社会問題は全て説明できません)。自分の友人や大切な人や家族が、こうした事件に巻き込まれない保証は、あるいは子供達を被害者や加害者にもせずにやり過ごせる保証は、もうどこにもありません。この病巣は根深く広い。

私たちがこの社会の病に気づいて、行動を起こさなければ私たちの社会の明日はない、その崖っぷちまで来ています。誰もが明日への希望を持って輝いて自分らしく生きられる社会、ロールズ的に言えば、自分自身が社会において価値ある存在であると思える自意識が持てる社会にしなければいけません。およそ7万年にわたって育んできた私たち人類の心の力は、この危機と変化を必ず乗り越えることができます。社会を必ず変えることができます。

大きな社会の変化のうねりの中で、新たな時代の価値観を再定義し、望ましい社会の在り方について改めて問うことが、現代を生きる私たちには求められています。望ましい社会の理想を探求し、現実を理想に寄せていく努力、あるいは理想を修正し、現実的でBetterな選択肢を選び取っていく、そうした一つ一つの努力の積み重ねが、民主主義国家を強くします。

必ず投票に行ってください。でも投げやりに投票しないでください。誰かに言われて投票を決めないでください。怒りや負の感情に任せて投票を決めないでください。自分や特定の人の利益のためだけに投票しないでください。あなたの知っている人と恐れずに議論し、可能な限り正しいと思われる情報を多方面から収集し、最大限考えた上で、自分なりの我が国の望ましい姿を思い描きながら、そして投票に行こう。

参考文献・リンク

・President Online 『「日本だけ異様に高い信頼度」マスコミを盲信する人ほど幸福度は低い』

・Reuters Institute for the study of jounalismの『Reuters Institute Digital News Report 2021』

・Reuters Institute; 『Listening to what trust in news means to users: qualitative evidence from four countries』

・ヘンリー・キッシンジャー『国際秩序(伏見威蕃訳)』(電子書籍版 2016

・相澤 真一(2011)「教育アスピレーションからみる現代日本の教育の格差 趨勢変化と国際比較を通じて」石田浩・近藤博之・中尾啓子編.『現代の階層社会[2] 階層と移動の構造』東京大学出版会

.png)